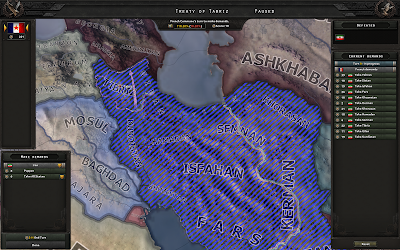

情報通り、イランにはドイツ・イタリア・スペインのファシスト3国の義勇軍が介入し、フランスの進軍を妨害していた。しかし援軍の第1軍が到着すると、ファシストの抵抗もむなしく戦線は徐々に押し上げられていく。38年10月25日、第1軍の自動車化部隊はバスラから一気に北上してテヘラン入城を果たし、敵軍を東西に大きく分断することに成功した。

フランス陸軍の内部では戦略理論に関し、マクシム・ウェーガン元帥が支持する歩兵と砲兵を軸とした消極的防衛派と、モーリス・ガムラン元帥が支持する軽戦車・自動車化部隊を活用した積極的攻勢派の二派にわかれて長く対立していたが、第1軍のこれまでの戦訓もあり、委員会は積極的攻勢戦略を採用することとした。いまだ戦力的にはファシストの枢軸にはるかに及ばず、攻勢はおろか防衛も危うい状態だ。この選択が吉と出るか凶と出るかは今後の委員会のかじ取りに大きく依存するところだろう。

そんななか、パリではボリシェヴィキ内部の権力闘争に敗れたトロツキーの支持者らが第4インターナショナルと称して労働者の大会を開く。ソ連からはこれを弾圧すべく強い要請がもたらされ、親スターリン派で知られるフランス共産党書記長モーリス・トレーズもその「指示」に従おうとするが、委員会の内部からは強い反発が噴出した。コミンテルンの意のままに労働者大会を弾圧するなど、人類連合の理念に反するではないかというわけだ。結局トレーズはこれに屈し、第4インターはつつがなく開催される運びとなった。トレーズ個人の威信に傷はついたが、結果としてフランスは筋を通し、委員会の集団指導体制がコミンテルンから独立した堅固なものであることを内外に示すことができた。

そんななか、パリではボリシェヴィキ内部の権力闘争に敗れたトロツキーの支持者らが第4インターナショナルと称して労働者の大会を開く。ソ連からはこれを弾圧すべく強い要請がもたらされ、親スターリン派で知られるフランス共産党書記長モーリス・トレーズもその「指示」に従おうとするが、委員会の内部からは強い反発が噴出した。コミンテルンの意のままに労働者大会を弾圧するなど、人類連合の理念に反するではないかというわけだ。結局トレーズはこれに屈し、第4インターはつつがなく開催される運びとなった。トレーズ個人の威信に傷はついたが、結果としてフランスは筋を通し、委員会の集団指導体制がコミンテルンから独立した堅固なものであることを内外に示すことができた。

イラン戦線はもはや勝利を焦ることもない。第1軍と第3軍は共同してファシストの援軍を蹴散らしながら、東西にじりじりと敵を追い詰めていく。39年1月9日、イラン政府はついに降伏し、国土からのファシストの追放とフランスへの全権委譲に合意した。

同じころ、極東からは日本が中国を併合し、傀儡政権を樹立したとの知らせが入る。彼らとドイツとの関係はいまだ不透明だが、同じファシスト、いずれは手を組むに違いない。そうなれば東南アジアのフランス領土が危険にさらされることとなる。ここは慎重な対応が必要となるだろうが、とにかくフランス本土を、パリを守り切れなければ何もかもが終わるのだ。イラン戦役終結後、委員会は海外領土からの全面撤兵を指示した。幸いシリアも東南アジアもイギリスの領域と隣接している。われらがヨーロッパを守る以上、海外の防衛ぐらいは彼らに任せても文句はなかろう。

第1軍と第3軍は命令に従い、フランスの本土に戻ってくる。しかし全軍がフランスに集まったところで、いまだ戦力的にはファシストの枢軸にはるかに及ばない。日和見中立を決め込むスペインを除外しても、ドイツとイタリアの戦力だけでゆうに300~500師団はあろうかという圧倒的な戦力差だ。一方フランスは、3軍72師団とその補助師団がいくつかある程度。これで本当にファシストと戦うことができるのか? そんな疑問がフランス人の心に浮かんでも、もはや世界情勢の悪化はなすすべもない。ドイツはチェコスロヴァキアから国境地帯を奪う。イタリアはユーゴスラヴィアを侵略する。フランスには時間がない。早急に軍備を拡張し、ファシストに対抗せねばならない。

幸い旧イラク・イラン領から新たに石油が得られるようになり、戦略資源の安定した自活が可能となった。この優位を活かし、フランスは新たに策定された攻勢戦略に投入するための中戦車と戦闘機の量産を開始する。

第1軍と第3軍は命令に従い、フランスの本土に戻ってくる。しかし全軍がフランスに集まったところで、いまだ戦力的にはファシストの枢軸にはるかに及ばない。日和見中立を決め込むスペインを除外しても、ドイツとイタリアの戦力だけでゆうに300~500師団はあろうかという圧倒的な戦力差だ。一方フランスは、3軍72師団とその補助師団がいくつかある程度。これで本当にファシストと戦うことができるのか? そんな疑問がフランス人の心に浮かんでも、もはや世界情勢の悪化はなすすべもない。ドイツはチェコスロヴァキアから国境地帯を奪う。イタリアはユーゴスラヴィアを侵略する。フランスには時間がない。早急に軍備を拡張し、ファシストに対抗せねばならない。

幸い旧イラク・イラン領から新たに石油が得られるようになり、戦略資源の安定した自活が可能となった。この優位を活かし、フランスは新たに策定された攻勢戦略に投入するための中戦車と戦闘機の量産を開始する。

一方で、旧式の戦略も時と場合によっては有効となるものだ。委員会は3年に渡って続けられた軍需工場増設政策を中断し、イタリアとのアルパイン国境線にマジノ線と同等の強固な要塞線を築く計画を策定する。単独でもフランスの倍ほどもある150もの師団を擁し、フランスを南からおびやかす強国イタリアを、自然国境を形成するアルプス山脈という天然の要害の上に築いた要塞線でとどめ抑えるのが目的だ。恐れるべきは空爆だが、国境に新たに建てたレーダー施設と十分な数の戦闘機があれば、要塞上空の制空権は維持できるはずだ。そしてマジノ線とアルパイン線には最低限の兵力のみを駐屯させ、動員できる限りの戦力をライン川低地にまわして北方からドイツに――首都ベルリンへの最短ルートをとり――攻勢をかけようというのが委員会の討議によって出された結論であった。

ドイツがポーランド侵略を開始したのはそんな折であった。ドイツは哀れなチェコスロヴァキアに傀儡政権を樹立すると、ユーゴスラヴィアを同盟国イタリアに預け、国境の南から東南にかけての不安要素を解消したところで、満を持してポーランドへの侵攻を開始した。この侵略行為は反ファシスト世界を大いに驚愕させた。ポーランドほどの国力のある中立国に対する侵略行為そのものについてはもちろんのことだが、驚くべきはなによりも反ファシストとして大義を共有できると信じていたソ連がこの侵略にあたってドイツと不可侵条約を結んだことにあった。それはとりわけ親ソヴィエトで知られる書記長モーリス・トレーズの権威を、ひいてはフランス共産党の正当性を大きく揺るがした。フランスにはもはや一刻の猶予もなかった。今こそ自由世界を守るためにファシストとの戦いに出なければ、第四共和政は内部から崩壊してしまうだろう。

アルパイン線の構築はいまだ完成には程遠かったが、39年4月、フランスはドイツに対しライン左岸の「返還」を要求しはじめた。返答の期限は約4か月と定めたが、このような提案を今のドイツが受け入れるはずがないことは承知の上だった。そのときこそフランスが武器をとり、隊伍を組んで進撃するときだ。思い起こせば、ドイツの増長の始まりは36年、非武装地帯であるはずのライン左岸への侵入だった。この侵犯行為にあたって決断力を欠いたイギリスと第三共和政フランスの帝国主義者らのかつての過ちを、フランスは今こそ正さねばならない。なによりも、ラインの左は永遠にフランスであるべきなのだ。フランスはあるべきものを取り返すため、改めて戦う覚悟を決めた。

次章: 蜂起前夜

ドイツがポーランド侵略を開始したのはそんな折であった。ドイツは哀れなチェコスロヴァキアに傀儡政権を樹立すると、ユーゴスラヴィアを同盟国イタリアに預け、国境の南から東南にかけての不安要素を解消したところで、満を持してポーランドへの侵攻を開始した。この侵略行為は反ファシスト世界を大いに驚愕させた。ポーランドほどの国力のある中立国に対する侵略行為そのものについてはもちろんのことだが、驚くべきはなによりも反ファシストとして大義を共有できると信じていたソ連がこの侵略にあたってドイツと不可侵条約を結んだことにあった。それはとりわけ親ソヴィエトで知られる書記長モーリス・トレーズの権威を、ひいてはフランス共産党の正当性を大きく揺るがした。フランスにはもはや一刻の猶予もなかった。今こそ自由世界を守るためにファシストとの戦いに出なければ、第四共和政は内部から崩壊してしまうだろう。

アルパイン線の構築はいまだ完成には程遠かったが、39年4月、フランスはドイツに対しライン左岸の「返還」を要求しはじめた。返答の期限は約4か月と定めたが、このような提案を今のドイツが受け入れるはずがないことは承知の上だった。そのときこそフランスが武器をとり、隊伍を組んで進撃するときだ。思い起こせば、ドイツの増長の始まりは36年、非武装地帯であるはずのライン左岸への侵入だった。この侵犯行為にあたって決断力を欠いたイギリスと第三共和政フランスの帝国主義者らのかつての過ちを、フランスは今こそ正さねばならない。なによりも、ラインの左は永遠にフランスであるべきなのだ。フランスはあるべきものを取り返すため、改めて戦う覚悟を決めた。

次章: 蜂起前夜

0 件のコメント:

コメントを投稿